むし歯治療について

最小限の削る量で健康な歯を残す治療

当院は、できるだけ削らず抜かないむし歯治療を心がけ、ご自身の歯を長持ちさせることを大切にしています。

きくち歯科で行う

むし歯治療の特徴

-

Point.01

痛みの少ない治療

治療の際には、表面麻酔や電気麻酔を使用し、痛みによるストレスが極力かからないよう配慮しています。

-

Point.02

削る量を抑えた治療

健康な歯は、削ってしまうと元には戻りません。そのため、詰め物をする際にも削る量を最小限に抑えた治療を心がけています。

-

Point.03

仕上がりが綺麗な治療

当院ではむし歯の治療にダイレクトボンディングを導入しております。従来の銀歯などに比べ、天然歯に近い自然な仕上がりに近づけることが可能です。

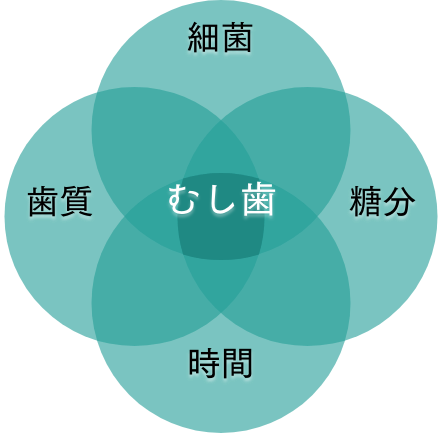

なぜむし歯になるのか?

むし歯の原因はいくつも考えられますが、以下に挙げる4つの条件がすべて揃った時、むし歯が発生するといわれております。

- 歯質(歯を構成する成分の状態)

- 細菌(微生物)

- 糖分(むし歯菌にとってのエサ)

- 時間(酸性に傾いている時間の長さ)

ダラダラと食事をすることや間食が増える、磨き残しが多いなどの状態は、むし歯菌の好物である糖分がお口の中に長時間留まります。糖分をエサにむし歯菌が繁殖し、酸を放出します。歯は酸性に弱く、歯の成分が溶け出し続けた結果、むし歯になってしまうのです。

初期のむし歯は自覚症状がありません

初期のむし歯では、まだ歯に穴が開いていません。表面のエナメル質が溶け始めている状態であり、痛みといった自覚症状もないことが特徴です。

しかし、そのままではむし歯が悪化し、エナメル質の内側にある象牙質にまで進行します。象牙質は神経に近く、「歯がズキズキと痛む」「飲み物がしみる」などの症状を引き起こす原因になります。むし歯は自然に治るものではないため、歯にかかるダメージを最小限に抑えるには、早期発見・早期治療が重要です。わずかな異変や違和感を放置せず、できるだけ早く歯科医院をご利用ください。

むし歯の進行度と症状

-

CO要観察歯

細菌の排出する酸によって歯質が濁っていたり、色素が沈着していたりする状態です。

細菌の排出する酸によって歯質が濁っていたり、色素が沈着していたりする状態です。

自覚症状はほとんどありません。定期検診で見つかることがあります。もちろん早期発見・治療が第一です。この段階では出来るだけ削ったりせず、丁寧な歯磨きやフッ素で再石灰化を進めることによって、むし歯の進行を食い止めるだけでなく、治すこともできます。 -

C1初期のむし歯

歯の表面のエナメル質にう蝕が起きている状態です。穴が空いていると、より症状の進行が早い傾向にあります。

歯の表面のエナメル質にう蝕が起きている状態です。穴が空いていると、より症状の進行が早い傾向にあります。

これ以上進行しないように、ご自宅での歯磨きとあわせて歯科医院でのメインテナンスが必要です。6~12か月に1回、レントゲン撮影をすることで、むし歯の進行を確認します。 -

C2中期のむし歯

エナメル質の下にある象牙質にまで、う蝕が進行した状態です。象牙質の下には血管や神経が通っている歯髄があるので、痛んだりしみたりする場合があります。

エナメル質の下にある象牙質にまで、う蝕が進行した状態です。象牙質の下には血管や神経が通っている歯髄があるので、痛んだりしみたりする場合があります。

中期のむし歯は自然には治らないため、むし歯を削って詰める治療が必要になります。定期的にメインテナンスを受けて、早期発見・早期治療に努めましょう。 -

C3重度のむし歯

象牙質の下にある歯髄にまで、う蝕が進行しているため、ズキズキと激しく痛みます。この状態を「歯髄炎」と呼びます。神経を除去する「根管治療」を行う必要があります。

根管治療 -

C4末期のむし歯

歯根より上の部分がむし歯によって溶けている状態です。膿が出てきたり、頬が腫れたりすることもあり体全体に悪影響を及ぼすリスクもあります。

歯根より上の部分がむし歯によって溶けている状態です。膿が出てきたり、頬が腫れたりすることもあり体全体に悪影響を及ぼすリスクもあります。

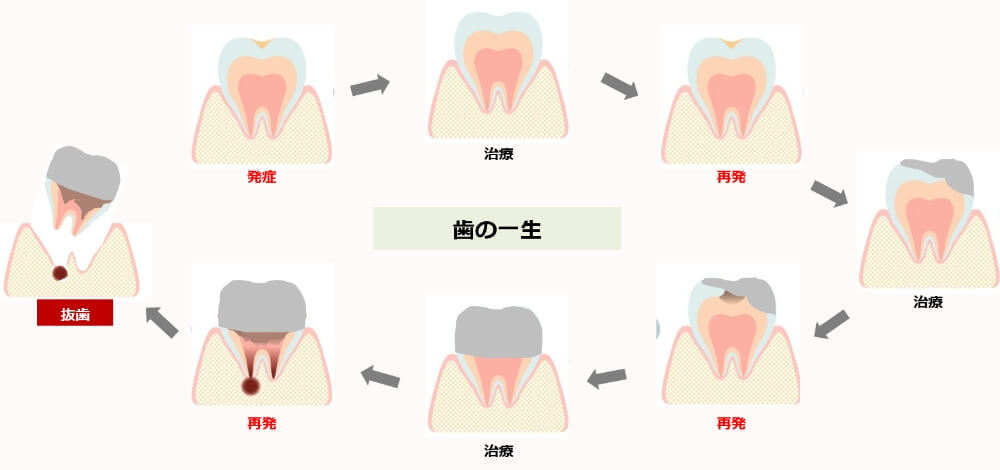

歯の一生とメインテナンス

歯の治療には回数制限があります!

歯は一度削ったり抜いてしまうと、元には戻りません。また、歯だけでなく、削った歯に詰める銀歯などの補綴物にも耐用年数があります。治療したその日から劣化が始まるため、「治療をしたから健康」とは言えないのです。

適切なタイミングで、むし歯になりにくい・丈夫な素材を使用して、適切な治療を受けることが、健康な歯を残すコツといえます。

予防歯科